![]()

En una calle de Monitoria, Tecnocracia Central, se encontraron el Maestro y el discípulo. Dijo este último:

—Estoy deprimido.

—¿Por?

—El editor me rebotó Ruido de megatones en la terraza, mi última novela. Así pues si usted me disculpa, Maestro, voy a poner un disquito para levantarme el ánimo.

No bien pronunció estas palabras, Coquito introdujo una diminuta placa discográfica de cuatro centímetros en la punta de su bastón de fresno. El mencionado poseía en su vértice más grueso una púa y un diminuto pick up, ambos cubiertos por una cúpula de plástico protector. Lo interesante del invento era que emitía en bandas inaudibles para el oído común. Como funcionaba a nivel subliminal, actuando sobre el inconsciente, su efecto resultaba devastador. Era necesario ser ocultista como ellos para percatarse.

Del aparato salió una voz imposible, chillona, grotesca:

“Tú eres el mejor

yate publicarán

ya vendrá la buena

tu eres el geniaaal..”

—Bien, basta. Suficiente. Ánimo levantado— dijo Coquito y apagó el aparato. El otro, Maestro de alta jerarquía, podía escuchar lo que para las personas comunes estaba vedado. Sonrió ante el invento de su discípulo. Ambos pertenecían a una Sociedad Esotérica de sólo tres miembros, a la cual habían puesto el nombre megalómano de Sociedad de los Setenta Guerreros. Es probable que tal denominación tuviese fines invocatorios. Según decían, quizá en esa forma lograsen aumentar su reducido número. Eran tres, como se dijo: Coco el Maestro, Coquito el discípulo, y una tercer persona nebulosa e inaccesible -a quien sólo el Maestro podía visitar- llamada Super Coco, o Super a secas. Estaban enemistados con otra Sociedad de ocultistas denominada El Círculo Caucasiano de las Treinta y Tres Tizas. Este sí que era una agrupación poderosa: una multitud de cuatro, por lo menos. Se combatían día y noche con una industria digna de mejor causa. No les quedaba tiempo -tanto a unos como a otros- más que para sus luchas. Así pues, por lo general, las sociedades Esotéricas sólo sirven para combatir entre sí.

Preguntó el Maestro, siempre sonriendo:

—¿Y eso?

—Un disquito para levantarme la moral. Tengo mis propios jingles. Cuando mi ánimo está por el piso, me manijeo un poco y listo. Llevo varios conmigo. Sirve para defenderse o atacar.

El maestro, simulando ignorancia:

—¿Cómo así?

—Ejemplos. Supongamos que el colectivo va muy despacio y yo estoy apurado; en ese caso le hago escuchar a quien maneja un “apura-apura”. Sin que se percate, por supuesto. Los otros días casi lo hice chocar al de la línea Liverpool-Virreyes. Si alguien me quiere cobrar una cuenta y no tengo plata, le manijeo el subconsciente con un “olvida-olvida”. Y si, por fin, un enemigo busca en su atachet algún chi-chi-vudú para reventarme, le pongo un “pierda-pierda».

El Maestro, simulando sorpresa y hasta algo de enojo:

—Ignoro entonces cómo no te publicaron. También, ¡vos sos estúpido..! ¿Por qué al editor no le pusiste un «publique-publique»?

—Se lo puse. Ocurre que él ya estaba prevenido contra la posibilidad de escritores esoteristas. Tenía debajo de la mesa un ninidisco, menos mini que el mío —o sea, más grande—, que decía en banda inaudible:

NO PUBLICO – NO PUBLICO

—Yo sabía, él sabía que yo sabía, y yo sabía que él sabía que yo estaba derrotado. Conversábamos de la manera más nornal del mundo, como si nada ocurriera.

Me reventó.

—Y bueno, paciencia. Ya encontrarás un editor desprevenido.

—No. He descubierto que hoy día todos los editores tienen dispositivos antídisco. Es imposible manijearlos. Esto me asombra muchísimo, pues creí que era un invento mío.

El Maestro lanzó una carcajada:

—Pero mi estimado Coquito; a ese juguete ya lo conocían los babilónicos. Es ad viejísimo.

—¿De veras?

—Naturalmente. Cualquier ocultista que se precie, lleva hoy día tres o cuatro dispositivos antidisco.

—¡Con razón!, ahora entiendo lo que me pasó los otros días. Algo espantoso. Quise obligar a un tipo a venderme su propiedad. Por las dudas, le puse un «venda-venda». No la vendió, en efecto. Demasiado tarde comprobé que el chiste me había salido carísimo. El cerdo hizo funcionar un «arruínese-arruínese».

—Claro, pero si es una cosa obsoleta. El gordo Goering tenía un dispositivo como ése para defender Berlín. El había dicho en un discurso: «si una sola bomba cae sobre la ciudad dejaré de llamarme Hermann Goering. En ese caso me llamaré Maier y, además, me comeré el sombrero». El buen mariscal del Reich debió pensar para sus adentros: «En todo caso, me fabricaré un sombrero con repollitos de Bruselas».

—¿Y qué ocurrió, Maestro?

—Parece que algo salió mal, porque en el año 44, más o menos, un ciudadano alemán le mandó una carta que decía: «Supongo, mi señor mariscal del Reich, que ahora deberemos llamarlo Maier».

Goering, en secreto, para conjurar la amenaza de las bombas, había ordenado a Speer, Ministro de Armamentos, que le construyese un disquito gigante de doscientos metros de diámetro y cien kilos de peso. Una bocina oculta croaba en inaudible plano: «no caigan-no caigan». Por desgracia la tecnología no estaba totalmente dominada por aquel entonces y el motor movía el plato a varias revoluciones menos de las debidas. La voz salía gravísima. Habría funcionado igual, no obstante, de no ser por un infortunado olvido. Las bombas no cayeron mientras el disco fue tocado por la púa. El pick up se levantó. Hasta que volvió atrás para reiniciar el camino, pasaron cinco minutos. Fue suficiente para que los aliados lanzaran sobre Berlín nueve mil ochocientas toneladas de bombas, una de las cuales destruyó el aparato.

El mariscal propuso entonces la creación de dos ingenios gemelos y sincrónicos; de esta manera, uno funcionaría mientras el otro estuviese en receso. Pero ya era tarde: su idea había caído en el mayor de los descréditos, y el Führer en persona prohibió la fabricación de disquitos gigantes.

Todo esto había sido contado, por el Maestro, entre carcajadas. Aún se estaba riendo cuando introdujo una mano en el portafolios. Buscó durante largo rato, desesperado. Ya no se reía. Su rostro había cambiado de color.

—Maldición.

—¿Qué pasó?- preguntó Coquito asombrado.

—No encuentro mi libretita negra. Tenía que mandarte a un lado con urgencia—. El Maestro olfateó el aire. Miró atentamente a los transeúntes. Luego, con una cara de Moisés ante Faraón, ordenó: —Si hay un «pierda-pierda» jorobando, que reviente ya mismo sin falta,

A varios metros de ellos se oyó una explosión. Un humito gris amarillento comenzó salir del atachet de un tipo que simulaba mirar una vidriera. Azorado al verse descubierto, huyó.

—¿A visto? Aquí estaba la pícara— dijo el Maestro Coco sacando una libretita negra, ajada, rotosa. Muy satisfecho la guardó en el saco.

Extrañará sin duda, que no le diese a Coquito las instrucciones prometidas. Ocurre que los adversarios eran dos. Uno equipado con un «pierda-pierda» y otro con un «olvide-olvide». El segundo no había sido anulado.

—Bueno, chau. Me voy a lo de Super dijo el Maestro— Mañana te cuento si hay alguna novedad.

Luego que el Maestro lo hubo dejado, Coquito, sumamente deprimido, se metió en el subte. Dentro del coche, aparte de otros pasajeros, había un karateca coreano que le llamó la atención: dedos sin uñas, manos deformadas a causa de tanto romper maderas y ladrillos. No era muy alto pero sí fuertísimo. Daba la impresión de alguien invencible. Cada centímetro cuadrado de persona revelaba una callosidad o un músculo. Ello resultaba aún más notable por el hecho de que, además, el tipo era marica. Saltaba a la vista por su forma de moverse y mirar. Las ideas esquemáticas de Coquito con respecto a los homosexuales se derrumbaron.

Cerca del karateca había una chica muy linda. Mirando a su bastón de fresno, Coquito pensó: «Esta es la última oportunidad que te doy. No me falles».

Ahora bien, cuando puso el «sedúzcase- sedúzcase», en vez de seducir a la chica, enganchó al coreano, quien le empezó a echar miraditas. Viendo el atroz resultado Coquito se puso blanco. Veloz cual centella, bajó del vehículo en la primer estación y se perdió entre la multitud.

Cuando al otro día se reunió con su Maestro, le declaró:.

—He tirado a la basura el bastón tocadiscos. Me compré una guitarra eléctrica. Voy a dedicarme a la música progresiva. Ahora por fin comprendo que el rock y las marchas militares son la única verdad.

El otro lo miró asombrado:

—¿Pero cómo, y tu bienamado Wagner?

Coquito contestó con suficiencia:

—Wagner es una mezcla de beat y marcha militar.

Alberto Laiseca, especial para «Acción», segunda quincena, julio de 1988

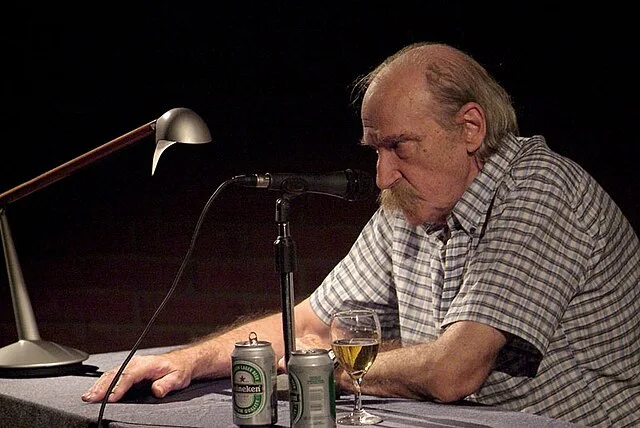

Alberto Jesús Laiseca (Rosario, 11 de febrero de 1941 – Buenos Aires, 22 de diciembre de 2016) fue un escritor y presentador de televisión argentino. Entre los más de diecinueve volúmenes que editó en los géneros de novela, cuento, poesía y ensayo se destacan las novelas El jardín de las máquinas parlantes y Los sorias.

Biografía competa en Wikipedia.

Colaboración a voluntad – No es obligatoria.

(¿por y para qué colaborar? Leer aquí)

Sé el primero en comentar